予約のない場合、混雑状況によりお待ちいただく場合や当日ご相談をお受け出来ない場合があります。

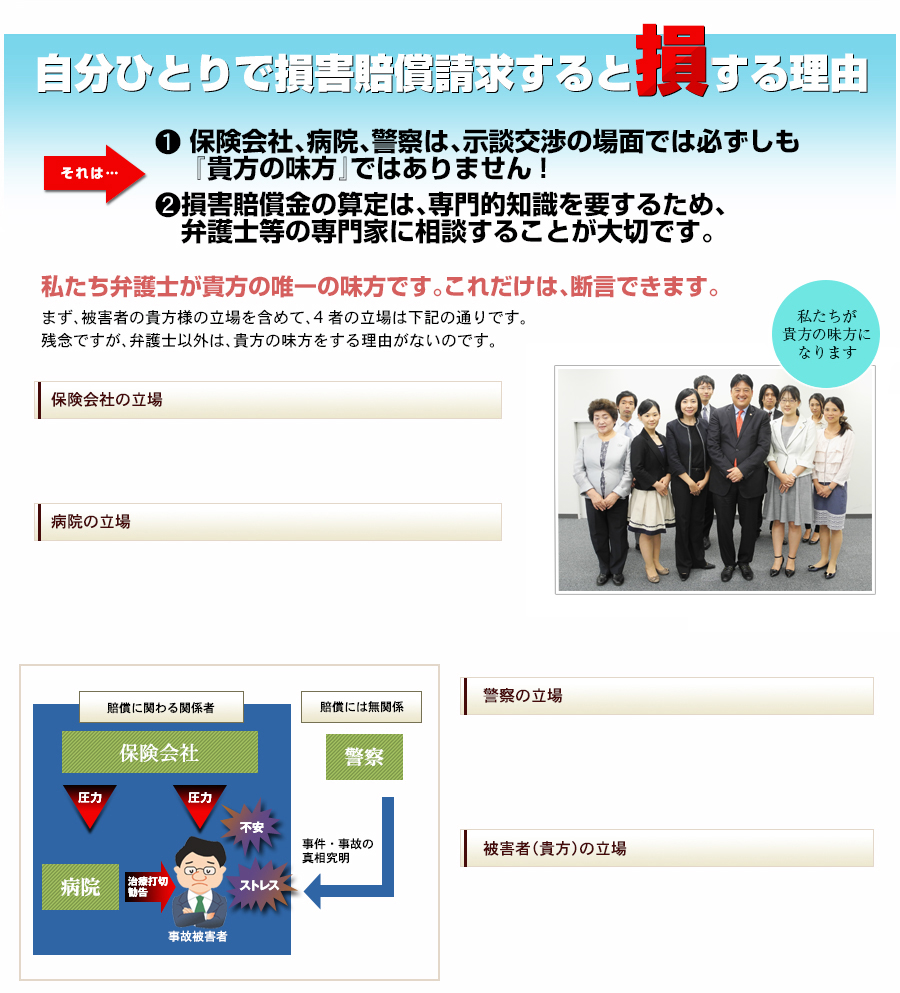

保険会社はあくまで交渉の「相手」です。

賠償金を低額に抑えれば、会社としては利益になるという立場にあります。

病院は、示談交渉に大きな関心はありません。

また、後遺障害の等級を認定する機関でもありません。

病院の協力を得るために、病院の医師とはコミュニケーションをとる事が大切です。

警察はもちろん客観的に事実を判断するでしょう。

犯人逮捕にも全力を注いでくれるでしょう。

しかし、被害者の貴方が、加害者からより多くの損害賠償金額を請求できるような手助けはしてくれません。

事故により、心身ともに大きなストレスを受けます。

治療に専念したい状況において、保険会社と度々連絡をとることは非常に大変です。

私たち弁護士にご依頼いただいた場合、交渉の窓口は弁護士になりますので、示談交渉等のストレスは軽減されます。

▼被害者の特徴

- 保険会社の人に専業主婦に対しては、休業損害を支払うことが出来ないと言われた

- 症状:首筋・背中の痛み、耳鳴り、頭痛、めまい

▼事故の状態及び示談交渉の状況

自動車乗車中のYさんは、信号機のある交差点において、赤信号を待って停止していたところ、後方のトラックが前方不注意により、Yさんの車両後部に強く衝突しました。

Yさんは、交通事故の日は、ほとんど症状を感じませんでしたが、翌日あたりから様々な症状が出現し、首筋・背中の痛み、耳鳴り、頭痛、めまいなど症状が出るようになりました。

その後、約11カ月間通院を継続し、後遺障害の申請をしましたが、後遺障害の等級は認められないとの判断がなされ、また、保険会社の提示金額も右記のとおり、低額でした。

困り果てたYさんは、茨城県で開催された当事務所無料法律相談会に参加し、弁護士に相談しました。

Yさんは、当初「弁護士費用がかかり、結果的に費用倒れにならないか」と心配していましたが、Yさんが加入する自動車保険の保険証券を確認したところ、弁護士費用特約が付いていることが明らかになりました。

相談の結果、賠償金を増額できる可能性が高いこと、Yさんが心配していた弁護士費用についても自己負担なく弁護士へ依頼できることを踏まえて、当事務所弁護士がYさんの代理人に受任することになりました。

その後、弁護士が保険会社と示談交渉を行い、右記の損害賠償額を得ることができました。以上の結果、約500万円の増額がなされたことになります。

専業主婦の方についても、無職であるから休業損害がないということにはなりません。判例上、主婦としての休業損害が認められています。

【弁護士費用特約の利用】

弁護士費用特約の利用により、Yさんは保険会社から獲得した賠償金全額をそのまま得ることができました。

弁護士費用特約は、通常、日弁連リーガルアクセスセンターにおける規定にしたがって利用することになります。

同規定によれば、本件の場合、着手金として治療費を除いた部分の「5%+9万円」に相当する約37万円、報酬金として同部分の「10%+18万円」に相当する約74万円を要することになりますが、総額111万円は原則としてすべて弁護士費用特約に基づく保険金により賄われることになります。

▼被害者の特徴

- アルバイト

- 事故被害者にも過失あり。過失割合は1:9

- 症状:右手親指骨折に伴い、指がまがらなくなった。手指関節可動域制限

▼事故の状態及び示談交渉の状況

オートバイ乗車中のHさんは、道路を直進していましたが、対向車線の右折待ちの自動車が前方を確認せず右折を開始したため、オートバイ右側部分に強く衝突し、その結果、10数メートル跳ね飛ばされました。

Hさんは、入院1か月、通院18カ月を経た後、後遺障害12級の認定を受け、保険会社から右記の提示を受けました。

この金額が妥当なものか全く見当が付かなかったため、秋田県で開催された当事務所無料法律相談会にて弁護士に相談したところ、Hさんが受けていた金額は、裁判上認められる金額に比べて極めて低いものであることがわかりました。その後、弁護士がHさんの代理人として訴訟を提起したところ、右記の損害賠償額を得ることができました。

以上の結果、1000万円近い増額がなされたことになります。

事故後に退職しているとの理由で上記のとおり低い提示を受けていましたが、事故後の退職が交通事故によるものであることが明らかである場合は、休業損害は補償されます。また、労働能力低下による将来の不利益に対する補償(逸失利益)の算定は、30歳未満の労働者の場合、学生との均衡の観点から、全年齢平均の賃金により算定されるのが通常であり、このような理由により大きな増額が実現しました。

▼被害者の特徴

- 仕事は現役かつ非常に忙しい職種

- 東京以外に在住

- 症状:左大腿骨顆部粉砕開放骨折、左膝関節痛及び可動域制限

▼事故の状態及び示談交渉の状況

自動車乗車中のIさんは、信号機のある交差点において、赤信号を無視した自動車と衝突し、左大腿骨顆部粉砕開放骨折の重傷を負いました。Iさんは、約5カ月の入院と約7か月間の通院を経て、左膝関節痛及び可動域制限につき後遺障害第12級の認定を受けました。

その後、保険会社の賠償額の提示を受けましたが、Iさんは提示された金額が妥当か否かわからず、また、弁護士の数が非常に少ない地域に住んでいたため、非常に困っていました。

そのようなところ、インターネットや当事務所の広告などを通じて当事務所を知り、「少しでも相談に乗ってもらいたい」と考え、当事務所宛に電話をかけてみました。

相談の結果、弁護士は賠償金増額の可能性が十分にあると判断し、Iさんも弁護士への依頼を希望しました。

弁護士は、Iさんが遠方に住んでいること、仕事で多忙であること、交通事故の状況等に争いがなく現場見分の必要性はないことなどを考慮し、実際にIさんと会って面談することなく、契約書や委任状の授受により受任しました。その後、弁護士が保険会社と示談交渉を行い、右記の損害賠償額を得ることができました。

以上の結果、約1600万円の増額がなされたことになります。

後遺障害12級の事案において、後遺障害分の損害に対する保険会社の提示金額は224万円である例が見られます。これは、自賠責の限度額が224万円であることによります。任意保険会社は自賠責限度額の範囲内で賠償を行えば、同社の負担金は事実上なくなるため、自賠責限度額の提示を行っているのです。

しかしながら、逸失利益の算定は被害者の症状、職業及び収入額等によって個別に算定されるべきものです。Iさんも、このような考えに基づいて、現実収入、年齢、性別、職業等に応じた収入額を基礎に、症状固定後67歳(一般に労働能力喪失期間の終期とされています。)までの労働能力制限が認められました。後遺障害に対する補償に納得がいかない場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

保険会社との賠償金の交渉、ご依頼者からの事情確認などは、基本的に電話、FAX等によって行っており、このような方法が最も迅速であり、ご依頼者の求める早期解決にもつながると考えております。

電話でのご相談受付後、実際に面談することなく受任することも可能です。当事務所は全国からご相談、ご依頼を受けておりますので、安心してご連絡ください。

【本店】

大きな地図で見る

【横浜事務所】

- 【事務所名称】

- NYリーガルパートナーズ

(弁護士法人 NYリーガルパートナーズ/司法書士法人 日本橋合同事務所/西新宿行政書士事務所)

- 【代表】

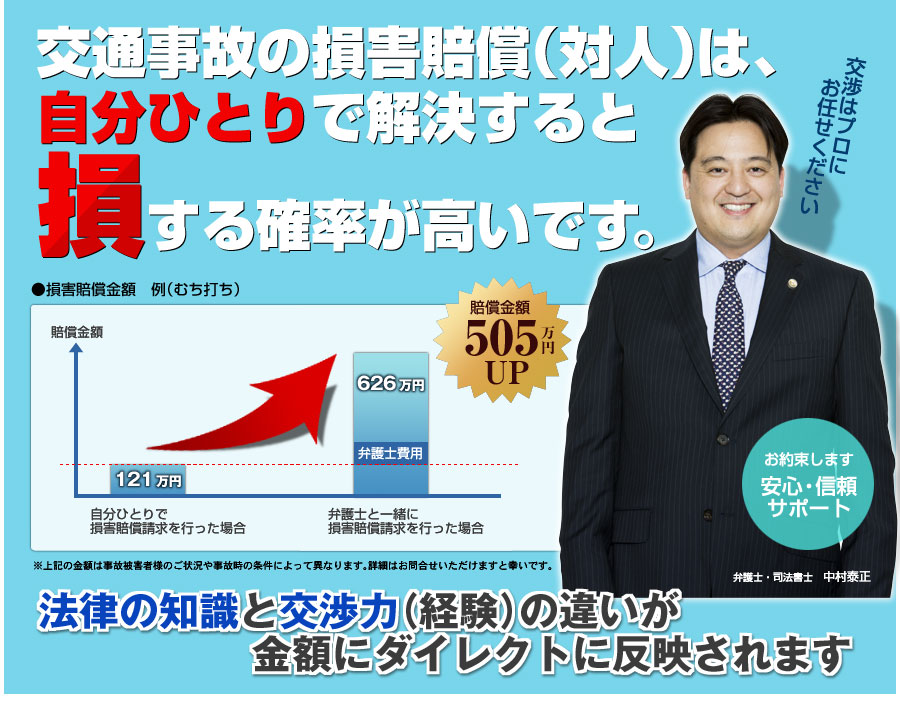

- 弁護士・司法書士 中村泰正(東京弁護士会 登録番号:34470、東京司法書士会 登録番号:4379)

- 【本店】

- 〒163-0214 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル14階

TEL 03-3344-0050

- 【横浜事務所】

- 〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-20-5 東伸ビル7階

TEL 045-777-7444

弁護士 本江貢史(横浜弁護士会 登録番号:42949)

- 【業務案内】

- ○ 企業法務全般

- ○ 成年後見・任意後見などの老後の財産管理に関わる問題

- ○ 相続・遺贈・遺産分割などの相続問題(遺言書作成・遺言執行等を含む)

- ○ 明渡し、共有物分割、賃料増額などの不動産問題

- ○ 離婚・離縁などの親族問題

- ○ 交通事故に係わる問題

- ○ 企業・個人の破産・再生に係わる問題

- ○ 登記等の手続き

- ○ 訴訟、審判などの裁判業務

- ○ 法律相談業務

- ○ 顧問業務

- 【プライバシーポリシー】

- 詳細はこちら

Copyright © NY LEGAL PARTNERS All Rights Reserved.